大動脈弁狭窄症を治療するには、従来は手術して弁を取 り換えるしかありませんでした。高齢になって初めてこの状態が判明した方では体力的に手術をあきらめなくてはならないことも多く、そのような場合は、なか なか有効な治療ができずに残念な結果に至ることもしばしばです。現在もこの病気を簡単に治療できるわけではありませんが、手術に比べると体への負担の少な い治療がこの2〜3年で行われるようになりました。

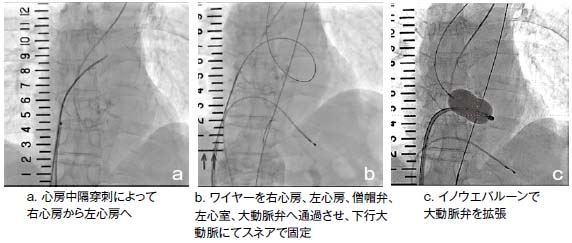

一つは、固くなった弁を、足のつけ根の血管から心臓まで進めた風船で押し広げる方法です。これは以前からあった方法で、効果が不十分と考えられてあまり行

われていませんでしたが、最近はいくつかの工夫が加えられて、以前よりは成果が期待できるようになりました。弁の開口面積を少し広げることで、ばてかかっ

ていた心臓をかなり楽にしてやる事ができるのです。風船で広げるだけですので、再び狭くなってしまうことも多いですが、以前なら全く救いがなかった方が一

時的にせよ回復するのは間違いありません。この治療は、北九州市内でも小倉記念病院や九州厚生年金病院で行われていますが、体への負担も少ないとはいえゼ

ロというわけにはいきませんので、行った方が良いかどうかは、やはり慎重に判断する必要があります。(図は小倉記念病院ホームページから)

一つは、固くなった弁を、足のつけ根の血管から心臓まで進めた風船で押し広げる方法です。これは以前からあった方法で、効果が不十分と考えられてあまり行

われていませんでしたが、最近はいくつかの工夫が加えられて、以前よりは成果が期待できるようになりました。弁の開口面積を少し広げることで、ばてかかっ

ていた心臓をかなり楽にしてやる事ができるのです。風船で広げるだけですので、再び狭くなってしまうことも多いですが、以前なら全く救いがなかった方が一

時的にせよ回復するのは間違いありません。この治療は、北九州市内でも小倉記念病院や九州厚生年金病院で行われていますが、体への負担も少ないとはいえゼ

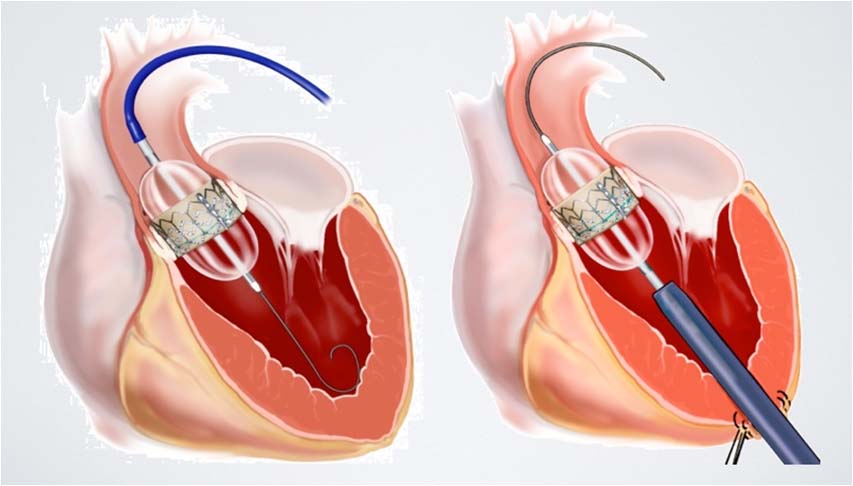

ロというわけにはいきませんので、行った方が良いかどうかは、やはり慎重に判断する必要があります。(図は小倉記念病院ホームページから) もう一つの方法は、足のつけ根の血管から、あるいは心臓に直接管を入れて、折りたたまれた人工弁を大動脈弁の位置に入れる方法です。まだ日本では治験段階

で一般的に受けることはできませんが、ヨーロッパなどでは結構広く行われているようです。この治療は、風船で広げるだけの治療と比べると、少なくとも数年

は効果が期待できる本格的な治療です(さらに長期的な効果はこれから検証されるところです)。一方で治療には制約や危険もあり、簡単には考えられません。

循環器内科や心臓外科などの医師がチームを組んで、どのような治療がそれぞれの方に適しているかを検討することになります。(図は大阪大学心臓血管外科

ホームページから)

もう一つの方法は、足のつけ根の血管から、あるいは心臓に直接管を入れて、折りたたまれた人工弁を大動脈弁の位置に入れる方法です。まだ日本では治験段階

で一般的に受けることはできませんが、ヨーロッパなどでは結構広く行われているようです。この治療は、風船で広げるだけの治療と比べると、少なくとも数年

は効果が期待できる本格的な治療です(さらに長期的な効果はこれから検証されるところです)。一方で治療には制約や危険もあり、簡単には考えられません。

循環器内科や心臓外科などの医師がチームを組んで、どのような治療がそれぞれの方に適しているかを検討することになります。(図は大阪大学心臓血管外科

ホームページから)さらに、医学的な面だけでなく社会的な面からも、新しい治療をどのように使っていくかは検討されるべきと思われます。今回ご紹介した治療に限らず、また、医療に限った事ではなく、新しい技術をどう使えば世の中がもっと良くなるかを同時に議論していかなくてはなりません。